「支店長になれば、もう安心だと思っていた」

そう語ってくれたのは、かつて誰もが一目置いた元先輩。

今では関連会社に出向し、“アドバイザー”という肩書を名乗っているものの、実質的な仕事は「何もアドバイスを求められていない」と言います。

銀行の世界では、支店長はゴールではなく、通過点。

それどころか、「あのとき支店長になったのがピークだった」と振り返る人も少なくありません。

本記事では、銀行員の一生に潜む“出世レース”と“その後のリアル”を、昇格の裏にある情報戦や社内政治、そして“出向”という現実まで含めて赤裸々に描きます。

定年まで銀行員として生き残れるのは何人なのでしょうか?

第1章|同期で一番最初に支店長になる人の特徴とは?

「聞いた? ○○が支店長になったらしいぞ」

銀行内でこの話題が出たとき、あなたはどんな気持ちになるだろうか。

嬉しい? 焦る? それとも、悔しい?

銀行員にとって、“同期の中で最初に支店長になる”というのは、単なるポジションの話ではなく、「出世コースに乗った」ことの象徴だ。

■ 出世競争の第一関門、それが“支店長”

銀行によって細かな違いはあるが、支店長昇格のタイミングは概ね以下の通り:

- 🕰 40代前半〜中盤で郊外の支店長に就任できれば順調

- 🕰 それ以降にズレこむと「次の昇格の波」が難しくなる

- 🕰 50歳を過ぎても未経験なら「出世競争からは外れた」と見なされる

つまり、支店長になるのが“早いか、遅いか”は、その後のキャリアにとって致命的な分かれ道になるのだ。

■ 「実力だけじゃない」──なぜ“あの人”が先に支店長?

読者のあなたも、こんなことを思ったことがあるかもしれない。

「同期のAは、正直そこまで営業成績よくなかったのに」

「むしろBの方が実力あると思ってた」

あんなに優秀だったBさんが支店長になれず、関連会社に出向したと聞いたとき、胸がざわついた──。あれは、他人事じゃない。

だが、銀行の出世競争は実力主義だけではない。

むしろ、“支店長になれるかどうか”には次のような要素が強く絡んでくる。

🔍「同期最速の支店長」になる人の共通点とは?

| 要素 | 解説 |

|---|---|

| ✅ タイミング | ポストが空いていたかどうか |

| ✅ 社内政治力 | 上司・人事部・役員への見え方 |

| ✅ 評価の安定感 | 異動先でも大きく外さない安心感 |

| ✅ 過去の異動歴 | 「昇格ルート」とされる部署を経てきたか |

銀行の人事は“パズル”。

実績の良し悪しだけでなく、「今、動かして問題がない人かどうか」が昇格判断に大きく影響する。

■ 早く支店長になれば“安泰”か?

答えは、NOだ。

たとえ支店長になっても、その先の未来には、

- 不祥事のリスク

- 支店の格による評価差

- ポストの競合者

が立ちはだかる。

そもそも出る杭は打たれる文化。

出過ぎると、残るところが面白い。

だからこそ、最初の支店長昇格はスタートラインでしかない。

✍️ 銀キャリ的ひと言

銀行の昇格は「努力×実績×戦略×運」。

どれか一つ欠けても、次のステージに行けない。

早く支店長になることは“幸運”ではなく、“戦略的な成果”でもあるのだ。

第2章|昇格人事は“ドミノ倒し”で決まる

銀行の昇格人事は、よく「ドミノ倒し」に例えられます。

きっかけは、年に一度の役員人事。

ここで1つピースが動くと、その下の管理職たちも連鎖的にポストを移動させられます。

■ 昇格ドミノの基本構造

- 役員の退任・交代が決定(株主総会・取締役会)

- → 部長クラスが役員へ昇格

- → 大型店舗の支店長が部長ポストへ異動

- → 副支店長が支店長へ昇格

このように、ひとつの動きが連鎖し、最終的に現場の支店長ポストが空くのです。

「今、どこかの役員が動く」=「どこかの副支店長が支店長になるチャンスが巡ってくる」

■ タイミングを逃すと“波”に乗れない

このドミノ式人事で重要なのは、タイミングと自分のポジション。

つまり、

- 昇格の“波”が来たとき、

- 自分がその波に乗れる位置にいるか

それがすべてです。

たとえば、評価は高くても――

- 支店の成績が振るわない

- 異動直後で「まだ早い」と見なされる

- 上司がプッシュしてくれない

こんな状況にいれば、ドミノの波はスルーしていきます。

■ 「昇格できる人」と「波を逃す人」の分かれ道

| 昇格できる人 | 波を逃す人 |

|---|---|

| ◎ 昇格ポストが空いた直後に適任者として配置されている | × 波が来たときに異動直後 or 低評価ポジション |

| ◎ 人事部・役員との関係も安定 | × 推薦者がいない or 強く推されない |

| ◎ 昇格候補リストの上位に入っている | × 評価は高くても「旬を過ぎた」と思われている |

本部マネージャーから支店長に昇格目前だった先輩が、異動のタイミングを一つ外しただけで関連会社に出向となった。

人事とは、残酷なほど“位置とタイミング”で決まるゲームだ。

✍️ 銀キャリ的ひと言

銀行の昇格は、「評価される」ことと「タイミングをつかむ」ことの両立が必要。

どんなに優秀でも、波が来たときに“その場所にいない”と、出世レースはそこで終わる。

第3章|支店長候補たちの“情報戦”と“読み合い”

支店長への昇格は、単なる実力や成績だけでは勝ち取れません。

本部マネージャーや副支店長クラスの人材たちは、「次にどこのポストが空くのか?」を常に気にしています。

「あの支店の支店長は3年目。そろそろ動く頃だな…」

「副支店長のまま5年って、あの人そろそろ昇格するんじゃ?」

そんな会話が、昼休みや喫煙所で自然に飛び交う──。

昇格の鍵は、“誰よりも早く空くポストを察知する力”も必要。

■ 支店長ポストの“任期パターン”

支店長の任期には、銀行ごとの“なんとなくのルール”があります。

- 都市部の支店:おおよそ2〜3年で異動

- 地方の中規模支店:3〜4年で異動

- 海外や本部経由の戻り先支店:半年〜1年のケースも

支店長候補たちは、このパターンを踏まえて「どの支店がいつ空くか」を独自に予測しています。

■ 情報収集と“人事レーダー”の精度が勝敗を分ける?

支店長候補たちは、社内に「情報網」を持っていることが多いです。

- 仲の良い同期・後輩・先輩から支店の様子をヒアリング

- 人事部にさりげなく“自分の動向”を印象づける

- 過去の異動傾向から、誰がどのポストを狙っているかを分析

しかし──

いくら情報を集めても、最終的に決めるのは“人事部”。

いろいろ言いますが、競馬の予想屋さんだらけ。

どれだけ先を読んでいても、昇格の波が来た瞬間に“準備万端の状態”でなければ意味がありません。

■ 昇格は「2年目以降」が勝負

支店長候補にとって、着任から2年を経過したあたりからが勝負所。

特にコンプライアンス違反は致命的。

本人の不注意だけでなく、部下のトラブルも含めて「昇格延期」「待機リストから除外」というケースは珍しくありません。

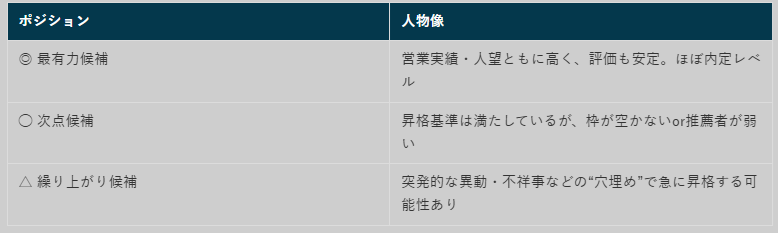

■ 支店長待ちリストは“生きている”

銀行の人事部には、実質的な「昇格予備軍リスト」が存在しています。

このリストは固定ではなく、日々変動しています。

第4章|支店長でも神頼み|部長・役員昇格の不確実性

「支店長になればもう安泰」──そんな時代は終わりました。

支店長になったとしても、その先の部長・役員昇格は、実力だけではどうにもならない“運と不可抗力の世界”。

「成績は優秀。評価も高い。次は自分の番だと思っていた──」

そんな支店長が、ある日突然、出向を告げられる。

■ 昇格が吹き飛ぶ“3つの外的要因”

部長・役員昇格の判断には、本人の努力以外にも様々な要因が影響します。

- ① 部下の不祥事

本人に非がなくても、店舗でトラブルが起きれば「管理不足」として昇格が延期される。 - ② 支店でのコンプライアンス違反

小さなチェック漏れも「支店長の責任」。マイナス評価となり波に乗れない。 - ③ 推薦が割れたとき

部長昇格候補が複数いた場合、「誰を上げるか」は役員同士の調整で決まる。推薦力の差で落選も。

■ 部長になるには“順番”がすべて

部長ポストは非常に限られており、役員の退任とリンクした少数のイスしか存在しません。

そのため、

- 上位の誰かが辞めるか異動しない限り、空きが出ない

- 別の支店長が強く推薦されていれば、その人が優先される

- タイミングを逃すと、もう“チャンスがない”年齢に突入する

まさに“神頼み”。ここで昇格できるかどうかは、本人の実力を超えた運の領域に入ってきます。

■ 役員昇格は“公開されないレース”

さらにその先の役員昇格は、もはや“誰と戦っているのか分からないレース”。

候補者同士が表には出ない中で、

- 社長・副社長からの引きがあるか

- 過去の実績・出身部署・経歴がどう評価されるか

- 会社の方針(若返り・多様化・改革派登用など)

といった要素で、突然指名されるか、静かに外されるかが決まります。

支店長までは「見える昇格」。

部長から先は「見えない選抜」──。

「あれ?あの人がコンプラ部長?」と思わず心の中でつぶやいた──

そんな不可解な人事すら、銀行では珍しくない。

第5章(最終章)|出向・役職定年|キャリアの着地と“次の選択”へ

銀行員としてのキャリア──

その“ゴール”が、必ずしも晴れやかなものとは限りません。

順調に支店長へ昇格し、評価も高く、社内での存在感も十分。

それでも、多くの銀行員がたどり着くのは「出向」、そして「役職定年」という現実です。

■ 出向という“静かな幕引き”

55歳を前に、「次は関連会社へ」と静かに告げられる──。

その瞬間から、銀行本体のキャリアは“終了”となります。

- ⚠️ 担当はあるが裁量はない

- ⚠️ 組織の外で“銀行の人”として働く違和感

- ⚠️ 給与は20〜40%減も珍しくない

執行役員にまでなっても、これは避けられないのかもしれません。

「支店長だった自分が、また営業マンに?」

そんな声が、出向先では日常的に聞こえてきます。

■ 役職定年という“立場の消失”

さらに60歳を前に、役職は外れ「シニアアドバイザー」「専任職」などの肩書きに変わります。

業務量は軽くなる一方で、影響力・収入・部下の有無すべてが縮小。

- 周囲の視線:「昔はすごかった人」扱い

- 自己認識:「もう“居場所”がない」感覚

- 次の人生:「今さら転職?起業?」という不安

これは、誰にでも訪れうる未来です。

■ 「どう終えるか」は「どう生きるか」

銀行員としての人生をどう締めくくるのか──

その答えは、支店長になった時点で考えておくべきです。

- ◎ いつか来る出向を前向きに受け入れる準備

- ◎ 本部や現場で“今いる場所”をどう使い切るか

- ◎ 銀行の外でも通用するスキル・人間関係を意識する

“出世”がすべてではない。

でも、“どう終えるか”は、その人がどう生きてきたかを映す鏡でもあります。

✍️ 銀キャリ的ひと言

「支店長になって終わり」ではなく、“その先”をどう選ぶかが、キャリアの本質。

次の記事では、支店長経験者が出向先で直面するリアルを紹介します。

コメント