2025年3月23日|銀キャリ|公開日:2025年4月1日

正義と正解は違う。1年は“貝”になれ

銀行員として初めての出向が決まったとき、先輩に言われた言葉が今でも忘れられません。

「色々思うと思う、でも忘れるな。正義と正解は違う。1年は貝になれ。」

当時の私は、「そんなに我慢しなきゃいけないのか?」と疑問に思っていました。

でも、出向先で過ごすうちに、この言葉の“重さ”を痛感します。

私は、運よく逃げ切った側です。

余計なことは言わず、1年間ひたすら観察と信頼構築に徹しました。

その結果、少しずつ周囲に受け入れられ、意見を求められるようになったのです。

とはいえ、そこまでの道のりは平坦ではありませんでした。

プロパー社員との壁は厚く、「何を言ったか」ではなく「誰が言ったか」で判断される世界。

内容が正しくても、信頼がなければ届きません。

良かれと思ったのに嫌われる──そんな失敗もある

ある日、他社に転職した先輩からこんな相談を受けました。

「資料の置き場がずさんでさ、鍵もかかってない。セキュリティ意識が低すぎるんだよ」

私は内心「これはマズいな…」と思いながら、

「今はまだ言わない方がいいかもしれませんよ」とやんわり助言しました。

けれど、3ヶ月後──

「もう限界だ。方針が合わない。辞めるわ」

良かれと思って動いた結果、信頼を得るどころか反発を招き、

わずか数ヶ月で現場を去ることになってしまったのです。

出向は銀行員にとってキャリアの転機。でも空回りする人が多すぎる

出向は新たな挑戦であり、銀行員のキャリアを広げるチャンスです。

しかし、気をつけなければ、たった一言が命取りになり、職場での立場を一気に失うこともあります。

正論が通じるのは、あくまで銀行内の話。

出向先では、人は論理ではなく感情で動く。そして、その感情は「信頼関係」の上にしか成り立ちません。

出向直後の1年は、「評価されるための1年」ではなく、**「信頼を築くための1年」**です。

この記事では──

本記事では、出向経験をもとに以下のポイントを解説します:

- なぜ「最低1年間は口を出すな」が出向成功のカギなのか

- 銀行と出向先企業の文化の違いとは

- 出向失敗の典型パターンとNG行動

- 出向先で信頼を勝ち取るための行動指針

- 出向後にキャリアを広げるための考え方

出向が決まり不安を抱えている方も、すでに出向中で悩んでいる方も、

この1年の過ごし方で、あなたの未来は大きく変わります。

1. 出向は「アウェイ」だと心得よ

銀行のグループ会社を除けば、基本的に出向先は「アウェイ(=よそ者)」の環境です。

どれだけ銀行内で優れた実績を積んできたとしても、出向先では「外様(とざま)」扱いされることを覚悟しましょう。

銀行の“常識”は、出向先の“非常識”かもしれない

出向先には、すでにその会社独自の文化やルールがあります。

銀行で当たり前だった価値観や進め方が、まったく通じないことも少なくありません。

たとえば、

- 報告書のフォーマットが統一されていない

- 書類の保管ルールがゆるい

- 「根回し」よりも「スピード重視」の空気感がある

こうした違いに驚いて、「銀行ではこうしてました」と口にしてしまうと、ほぼ確実に反発されます。

出向先では、「銀行ルールの押し付け」に強い抵抗感を持つ社員も多く存在します。

警戒されていることを、まず理解せよ

さらに、出向先の社員たちは、密かにこんなことを考えています。

「なぜ銀行から人が来たんだろう?」

「自分たちの仕事を監視・評価しに来たんじゃないか?」

「銀行の視点で業務を変えられそうで怖い…」

このような“見えない警戒心”が、最初の壁になります。

とくに中小企業やベンチャーでは、

「大企業の論理」や「上から目線」に敏感な現場も多く、最初の立ち回り次第で信頼構築が大きく変わります。

最初のミッションは、“適応”と“観察”

だからこそ、出向直後にまずやるべきは、職場の文化や人間関係をしっかり観察すること。

そして、自分がその中に“どうなじむか”を考えながら、適応する姿勢を見せることです。

出向初期の評価は、スキルよりも「空気の読める人かどうか」で決まる。

強い敵を作るな。全方位戦略でいこう

もうひとつ大切なことがあります。

それは、「声の大きい人」「ややこしそうな人」に先に気に入られること」。

彼らに敵認定されると、出向先でのあなたの立場は一気に危うくなります。

いい人は、後からでも何とかなります。

銀行とは違い、出向先では人の異動が少なく、“環境が変わらない”ことが当たり前です。

つまり、一度作った関係性は「やり直し」がききません。

だからこそ、出向先では──

✅ 強い敵を作らない全方位戦略

✅ まず“キーパーソン”を見極め、無駄に刺激しない

✅ 最初の印象で“やりにくい人”にならない

この3つを意識するだけで、出向先での1年が大きく変わってきます。

2. 絶対にやってはいけないNG行動

❌ 業務改善や業務整理の提案

出向して間もない時期に、絶対に避けるべきなのが──

**「業務改善や業務整理の提案をいきなりしてしまうこと」**です。

正しいことでも、嫌われることがある

あなたはこう思うかもしれません。

「このやり方、どう見ても非効率だな」

「もっと改善すれば、楽になるのに…」

「自分が声を上げれば、役に立てるかもしれない」

でも、それを“今”言ってしまうのは危険です。

なぜなら、合理的な提案であっても──

「誰が言ったか」で反発されることがあるから。

人は、自分のやり方を“否定された”と感じると、内容に関係なく拒絶反応を示します。

つまり、出向直後のあなたの提案は、たとえ正論でも、

「今までの努力や文化を否定する言葉」に聞こえてしまうのです。

銀行員にありがちな失敗例

以下は、実際に多くの銀行員が出向先で“やらかしてしまった”パターンです。

- 「この業務フローは無駄が多いので、簡略化しましょう」

→ → → 現場:「こっちは手間をかけてでも丁寧にやりたいんだよ…」 - 「紙の資料をやめて、デジタル管理にした方がいいのでは?」

→ → → 現場:「それやるには誰が対応すんの?工数増えるだけじゃん」 - 「このプロセスは非効率なので、整理しましょう」

→ → → 現場:「また“銀行目線”かよ…」と険悪ムードに

あなたが“誰か”によって、正しさの価値は変わる

「正しいこと」かどうかより、

「誰が言ったか」「誰が言われたか」で結果が決まる。

これは出向という特殊な立場では、避けられない現実です。

そしてもう一つ──

出向先で意見を通したいなら、「立場」も重要な要素です。

もしあなたが“トップ”なら話は別です

あなたが役員クラスの実権者であり、パワープレイが通る立場なら──

嫌われる覚悟で“統治”するという選択もあり得ます。

しかし、社長命令で送り込まれたわけでもなく、現場の意見調整もされていない出向であれば、

無理に改善を進めるのは、リスクが大きすぎます。

その出向が“命令系統を持たない”のであれば、最初の1年は黙るのがベストです。

✅ 明日から意識すべき「言わない勇気」

- 非効率に見えても、まずは理由を聞く

- 指摘よりも**「このやり方、初めて見ました」と受け入れる姿勢**を見せる

- 意見は**「求められてから」**が鉄則

出向直後は、「気になることが多い=言いたくなる」時期。

でもそこをぐっとこらえるかどうかが、その後の1年を左右します。

“最初に正しさを振りかざす人”ではなく、“最後に頼られる人”になるために。

3. 出向先で成功するための3つのルール

「正しいことを言えば評価される」──

銀行ではある意味通じたこの感覚は、出向先では通用しません。

出向先で信頼される人には、共通する3つの行動パターンがあります。

このルールを意識するだけで、あなたの1年後は確実に変わります。

✅ 1. まずは1年間、観察と適応に徹する

最初の1年は「評価される」ことよりも、「適応する」ことがミッションです。

出向先には出向先の空気、価値観、暗黙のルールがあります。

それらを理解せずに行動すると、好意も努力もすべて「的外れ」になります。

まずは、

- どんな言い回しが好まれているか

- 誰がキーパーソンか

- どこで雑談が生まれ、どこで情報が回るのか

を徹底的に“観察”し、“なじむ”ことに全力を注いでください。

出向の前半戦は、観察力と順応力の勝負です。

✅ 2. 意見を求められるまで待つ

信頼されていないうちは、どんな正論も通じません。

大切なのは、“意見を求められるタイミング”を見極めること。

- 「どう思いますか?」

- 「○○さんならどう考えますか?」

このように相手から水を向けられて初めて、“発言の資格”が生まれるのです。

そしてその時が来たら──

短く、やわらかく、感謝を添えて伝えましょう。

「実は少しだけ気になっていたことがあって…

ただ現場の考え方もあると思うので、まずは教えていただけますか?」

このくらいの姿勢が、最初の一歩にはちょうどいい距離感です。

✅ 3. 小さな成功を積み重ねる

出向先でいきなり「大改革」をしようとする人ほど、失敗します。

最初に目指すべきは、目立たないけど確実な“成果”を積み上げることです。

- 日常業務を丁寧にこなす

- 周囲と協調して動く

- 頼まれた仕事を“確実に”やり切る

どれも地味ですが、この積み重ねが信頼につながります。

「あの人、何も言わないけどしっかりしてるよね」

この評価を勝ち取った人だけが、次のステージ(改善提案)に進めるのです。

🔑 成功とは、信頼の上にしか築けない

この3つのルールは、どれもシンプルです。

でも、出向先で成功する人は必ずこの順番を守っています。

4. あなたのミッションは何か?

出向が決まったとき、まず考えるべきことがあります。

「自分は何をしに来たのか?」

「この出向で、何を求められているのか?」

この問いに答えを出さずに動き始めると、

どれだけ頑張っても、空回りします。

ミッションを見誤ると、すべてがズレる

たとえば──

- あなたは「業務改善のために派遣された」のか?

- それとも「人手不足を補う即戦力」としての出向なのか?

- はたまた、「将来のために現場経験を積む育成目的」なのか?

同じように出向しても、会社が期待している“役割”は人によって全く異なります。

これを確認せずに「とにかく成果を出そう!」と突っ走ると、

組織からも現場からも「なんでそんな動き方してるの?」と見られ、信頼と評価を同時に失います。

自分のミッションを知る4つのヒント

自分のミッションを見極めるには、次のような視点が有効です:

✅ 誰の要請で出向が決まったのか?

→ 親会社の上層部か、出向先の現場か?それだけで役割が変わる

✅ 辞令の“背景”に何があるか?

→ 直前に辞めた人がいる?新規プロジェクトが始まる?それともただの穴埋め?

✅ 直属の上司は何を重視しているか?

→ 数字か、人間関係か、現場把握か

✅ 引き継ぎされた内容に“どこまで任せる”と書いてあるか?

→ 任されている領域が、単なる作業か、判断も含むのかで立ち位置は違う

“求められている役割”に、自分の動きを合わせよう

ここで大切なのは──

自分が「やりたいこと」ではなく、「求められていること」を優先すること。

「任されている」という自負を持つのはいいことですが、

それがズレた方向での「自走」になると、評価どころか逆効果になってしまいます。

ミッションがブレたまま動くと、信頼は得られない。

“今の自分”に求められている役割を、静かに見極めよう。

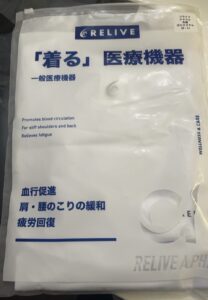

5. 出向先での文化の違いと机の片付け・キャビネットの扱いについて

銀行員にとって、机の上に書類を出しっぱなしで帰るなんて、

「ありえない」ことかもしれません。

でも──

出向先では、それが「普通」だったりします。

🔍 出向先には、出向先の“ゆるさ”がある

とくに中小企業や製造現場では、

- 書類が山積みになっていてもOK

- 書庫に鍵がかかっていなくても気にされない

- そもそも「重要情報」の意識が薄い

…という空気感が、ごく当たり前に存在しています。

あなたが「きちんと管理しないと危ないですよ」と言いたくなる気持ち、よく分かります。

でも、ここで**“銀行の常識”を押し付けるのはNG**です。

🔐 鍵=セキュリティ、とは限らない

「鍵をかければ安心」というのは、銀行員の習慣ですが、

出向先のキャビネットは構造的にセキュリティが甘いことも少なくありません。

たとえば──

- 同じ鍵で全キャビネットが開く

- 合鍵が何本も社内に出回っている

- 施錠していても、こじ開けられる構造のまま使われている

つまり、「鍵をかけた=安心」ではないのです。

ここに文化とリスク感覚のギャップがあります。

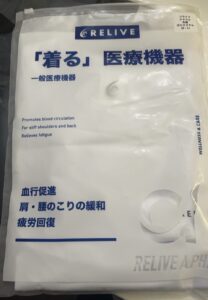

✅ 本当に情報を守る方法を“共有”する姿勢を持とう

出向先では、「どう守るか」よりも「そもそも守る必要があるのか?」の感覚がズレていることがあります。

だからこそ、まずは押し付けず、一緒に模索するスタンスが大切です。

たとえば、こんなアプローチが有効です:

- 重要書類は鍵付きキャビネットではなく、金庫に収納する提案

- 紙の資料を減らし、データ管理+アクセス権設定を推奨

- 「どう管理しているか?」を現場に聞くところから始める

「銀行ではこうしていました」は通じない。

その現場に合った管理方法を、“一緒に考える”ことが信頼につながる。

💬 冒頭の先輩は、ここで引っかかりました

彼は、「この管理方法、甘すぎる」と正論を伝え、

改善を強く主張しました。

でもそれは──

出向先にとって“利益にならない正論”だったのです。

結果、現場との距離が縮まらず、

わずか数ヶ月で「方針が合わない」と言って退職しました。

こんな“出向バツイチ”、誰だって本望じゃないはずです。とが大切です。

6. 銀行と違う「人事の流動性」の理解

銀行の世界では、数年ごとの異動が当たり前です。

だから、相性が悪い上司や部下がいても「いずれ異動で離れるだろう」と、ある意味で割り切ることができます。

しかし──

出向先では、その感覚は通用しません。

出向先では「人間関係が長く続く」のが前提

中小企業や製造業では、人事異動はほとんど起こらず、顔ぶれが長年変わらないことが当たり前です。

つまり──

一度ついた印象は、簡単には上書きされない。

最初の振る舞いが、そのまま“固定イメージ”になる。

これは、銀行とは決定的に違う点です。

勇み足は、長く尾を引く

銀行であれば「少しくらい失敗しても、異動でやり直せる」という意識がありますが、

出向先では勇み足によってできたしこりが、そのまま残ることが少なくありません。

初期に敵を作ってしまうと──

- あなたに否定的な評価を持つ人が職場に定着し続ける

- 悪評がじわじわと広がり、協力が得られなくなる

- チーム内で孤立し、いつまでも“外様扱い”が続く

そんな状況に陥る可能性すらあります。

長く続く人間関係こそ、出向の“本当の壁”

だからこそ、出向先では最初の1年の振る舞いがすべてです。

信頼される人になるのか、警戒される人になるのか──

その判断は、案外あっさりと、出向して数ヶ月以内に決まってしまうのです。

「正しいこと」よりも、「関係性」が先。

銀行では後から挽回できた関係も、出向先では“リセット”が効かない。

💬 最後に──

銀行の外に出たとき、最初に問われるのはスキルではなく、

あなたが「聞く人」になれるかどうかです。

正しさを語る前に、関係を築く。

関係を築いてから、ようやく言葉が届く。

その順番を、私は身をもって学びました。

「私は貝になりたい。」

正しさを語る前に、まず信頼される存在になる。

それが、出向成功のいちばん確かなスタートだと、今では思っています。